この記事はで読むことができます。

当ブログでは商品・サービスのリンク先にプロモーションを含みます。

Google Cloudを使ってアプリケーションを開発する際、多くの人が最初に触れるのが「gcloud CLI」というコマンドラインツールです。

しかし、このセットアップ段階で「どの選択肢を選べばいいの?」「黒い画面で何を聞かれているかわからない…」と、つまずいてしまうケースは少なくありません。

特に、インストール中に出てくる専門用語や、初期設定のプロセスは、初心者にとって最初の壁となりがちです。

そこでこの記事では、gcloud CLIのインストールから、最も重要な初期設定である「`gcloud init`」コマンドの使い方まで、一つ一つのステップを対話形式で分かりやすく解説していきます。

gcloud CLIのインストールでどの選択肢が正しいか分からない

gcloud initでのプロジェクト連携方法が分からない

黒い画面(ターミナル)の英語が怖くて先に進めない

- gcloud CLIインストーラーでの最適な選択肢

- `gcloud init`を使ったPCとGoogle Cloudの連携手順

- セットアップ中によくあるエラーとその解決策

gcloud CLIのインストールで迷わない!3つの選択

gcloud CLIのインストール中、いくつか質問されます。しかし、ポイントさえ押さえれば全く難しくありません。一つずつ見ていきましょう。

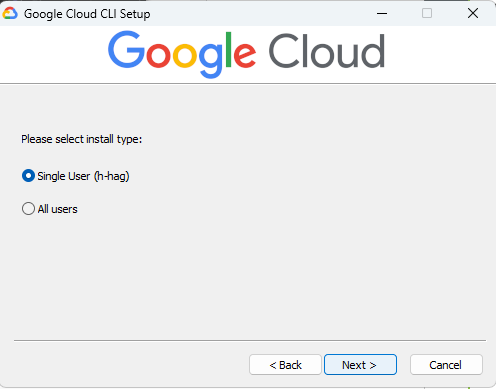

インストールタイプ:「Single User」でOK

インストーラーを起動したら、「Single User」か「All users」か聞かれました。どっちがいいですか?

結論から言うと、「Single User」の選択がおすすめです。

個人のPCで開発する場合、特別な理由がなければ「Single User」を選んでおけば間違いありません。理由は以下の通りです。

- シンプル:管理者権限が不要で、スムーズにインストールできます。

- 安全:現在ログインしているユーザー専用なので、他のユーザーアカウントに影響を与えません。

家族共用のPCなどで、他の人も開発を行う特殊な状況でない限り、「All users」を選ぶ必要はないです。

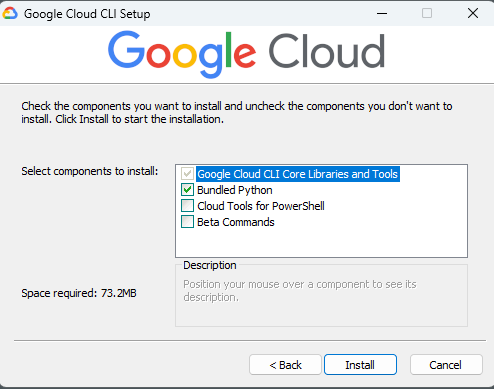

コンポーネント選択:初期設定のままがベスト

次にコンポーネントを選ぶ画面になりました。チェックはそのままで大丈夫でしょうか?

はい、初期設定のまま「Install」ボタンを押して大丈夫です。それが最も安全でトラブルが少ない設定です。

特に重要なのが、「Bundled Python」にチェックが入っていることです。

これにチェックを入れておくと、gcloud CLI専用のPythonが一緒にインストールされます。これにより、自分で後からインストールするアプリ開発用のPythonと干渉して、エラーが起きるのを防ぐことができます。

他の「PowerShell用ツール」や「Beta版コマンド」は、上級者向けなのでチェックは不要です。

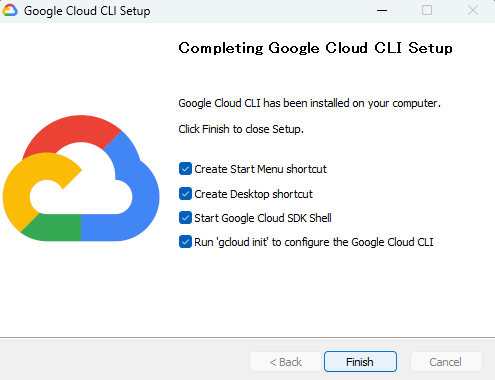

インストール完了画面:すべてチェックでOK

インストール完了画面になりました!これも全部チェックしたままで良いのでしょうか?

はい、すべてにチェックが入ったまま「Finish」を押すのが一番スムーズでおすすめです。

すべての項目にチェックを入れておくと、インストール完了後に以下のことが自動で行われます。

1. スタートメニューやデスクトップにショートカットが作られる

2. Google Cloud専用のコマンドプロンプト(黒い画面)が起動する

3. 一番重要な初期設定コマンド「gcloud init」が自動で実行される

特に3番目が重要で、次にやるべき作業を自動で始めてくれるので、手間が省けてとても楽になります。

安心して「Finish」ボタンを押してください。この後、いよいよアカウント連携のステップに進みます。

【最重要】gcloud initでPCとGoogle Cloudを連携させる

インストールが無事に完了すると、いよいよgcloud CLIの核心部分である初期設定(`gcloud init`)が始まります。これは、あなたのPCとGoogle Cloudアカウントを繋ぐための、非常に重要な作業です。

基本的には、質問に答えていくだけで設定が完了します。

黒い画面で「Pick configuration to use:」と聞かれたら、1の「Re-initialize this configuration」を選びます。これで設定を最初から始められます。

次に「You must log in to continue.」と聞かれるので、Yを入力してEnterを押します。ブラウザが起動するので、Google Cloudで使うアカウントでログインし、アクセスを「許可」してください。

ここが一番重要です。プロジェクトの一覧が表示されたら、今回アプリ開発で使うプロジェクトの番号を選んでEnterを押します。これでPCがどのプロジェクトと通信するかが決まります。

最後に「default Compute Region and Zone」について聞かれますが、これは後からでも設定できるのでnを入力してスキップして大丈夫です。

Your current project has been set to: [プロジェクト名]と表示されれば、連携は成功です!

gcloud CLIセットアップのよくある質問

- そもそもgcloud CLIがインストールされてるか確認したい

- ターミナル(コマンドプロンプト)で `gcloud –version` と入力してください。バージョン情報が表示されればインストール済みです。「command not found」などのエラーが出たら、インストールされていないか、パスが通っていません。

- `gcloud init`が終わったのに、また同じ質問をされてループしてる…

- 設定は正常に完了しています。テレビの初期設定が終わったのに、もう一度「初期設定メニュー」を開いてしまったような状態です。キーボードの `Ctrl + C` を押してコマンドをキャンセルすれば大丈夫です。

- プロジェクトの選択を間違えてしまいました!

- 全く問題ありません。もう一度 `gcloud init` を実行して、今度は正しいプロジェクトの番号を選び直すだけです。設定は簡単に上書きできますので、ご安心ください。

- 昔作った、使っていないプロジェクトを再利用してもいいですか?

- はい、それは非常に賢明な判断です!Google Cloudのプロジェクトは単なる「箱」なので、名前は関係ありません。使っていないプロジェクトを再利用することで、リソースを有効活用できます。

まとめ

今回は、gcloud CLIのインストールと初期設定でつまずきやすいポイントを解説しました。最後に要点をまとめておきます。

1. インストールは基本的にデフォルト設定のまま進めてOK!

2. gcloud initでは、開発で使う正しいプロジェクトを選ぶことが最重要。

3. 設定で迷ったり間違えたりしたら、もう一度gcloud initを実行すればやり直せる。

この初期設定さえ乗り越えれば、いよいよ本格的なアプリケーション開発に進むことができます。

頑張っていきましょう!